periodontal歯周病

歯周病とは

歯周病は、歯を支える組織に炎症が起きる病気です。

歯周病は以下のように発症します。

● プラークの蓄積

歯周病は、プラーク(歯垢)の蓄積から始まります。

プラークは、食べ物の残りかすの中の糖分に反応して増殖します。

プラークは、歯周病やむし歯の原因となります。

そのため、毎日のお口のケアと歯科での定期的な歯のクリーニングが大切です。

● 歯肉の炎症

プラーク内の細菌は歯肉に対して毒素を放出し、歯肉が炎症を起こします。

これを歯肉炎といいます。

炎症が起こると、歯肉が赤く腫れて出血しやすくなります。

● プラークの硬化(歯石の形成)

プラークが取り除かれずに時間が経過すると、硬化して歯石になります。

歯石ができると、さらに多くのプラークが蓄積しやすくなり、除去がより困難になります。

歯石になってしまうと、ご自身で除去することはできません。

歯科のプロフェッショナルクリーニングを受けて、歯石を除去してもらいましょう。

● 歯周ポケットの形成

炎症が続くと、歯と歯肉の間に小さなスペースができ始めます。

これが歯周ポケットです。

細菌はこのポケット内で増殖し、さらに炎症を悪化させます。

● 結合組織と骨の破壊

歯周ポケットで増殖した細菌は、歯を支える結合組織と骨を破壊し始めます。

この段階になると、歯がグラつき、最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。

歯周病の初期症状と警告サイン

歯周病はサイレントディジーズ(静かなる病気)とも呼ばれます。

歯周病初期には、明確な症状が現れないため、ご自身で気づけないことが多いためです。

下記のようなサインが見つかった場合は、早めに歯科を受診しましょう。

歯周病セルフチェック

☑ 朝起きたときに、口のなかがネバネバする。

☑ 歯みがきのときに出血する。

☑ 硬いものが噛みにくい。

☑ 口臭が気になる。

☑ 歯肉がときどき腫れる。

☑ 歯肉が下がって、歯と歯の間にすきまができてきた。

☑ 歯がグラグラする。

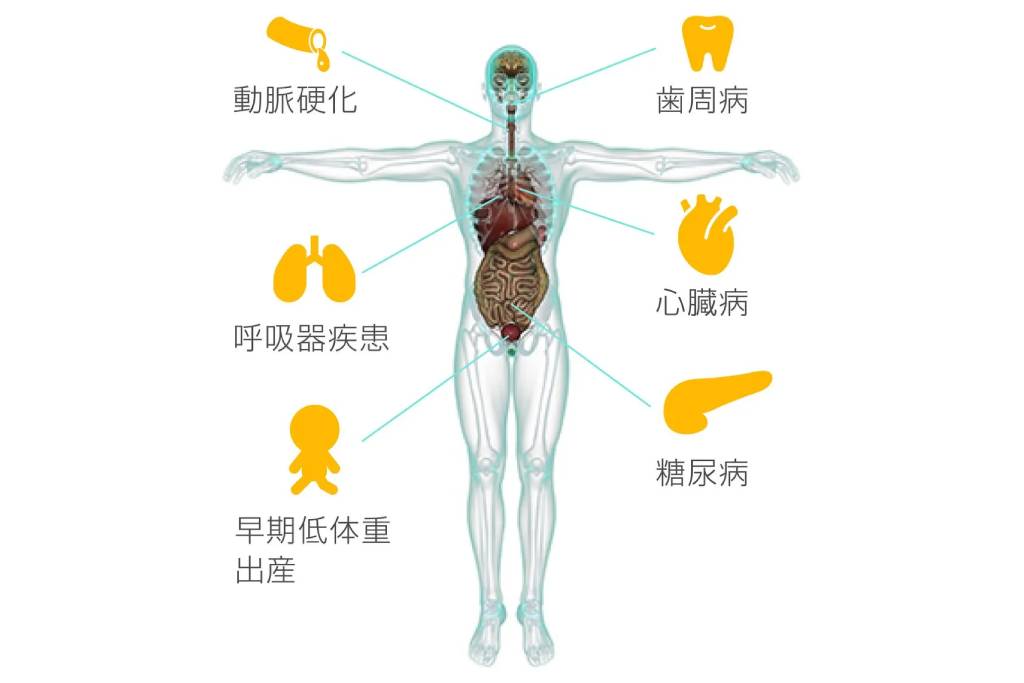

歯周病と全身疾患の関係

歯周病は心臓病や糖尿病と関連があり、これらの疾患のリスクを高めると言われています。

最新の研究では、歯周病が全身炎症を引き起こす一因になることが示唆されています。

● 心血管疾患

歯周病が心臓病や脳卒中のリスクを高めるという研究結果があります。

歯周病によって増殖した細菌や炎症物質が血流に入り込むことで、動脈硬化を促進し、心血管系に悪影響を及ぼす可能性があります。

● 糖尿病

糖尿病患者は歯周病になりやすいと言われています。

また、歯周病が血糖コントロールを悪化させることが知られており、糖尿病管理を困難にすることがあります。

反対に、歯周病治療が糖尿病の症状改善に役立つことも示されています。

● 妊娠・出産への悪影響

妊婦の歯周病が早産や低体重児出産のリスクを高めるという研究結果があります。

歯周病が引き起こす炎症反応が、妊娠中の合併症に関与すると考えられています。

● リウマチ性関節炎

歯周病とリウマチ性関節炎の間には共通の炎症メカニズムが存在するとされており、両疾患の間には関連性があると示唆されています。

歯周病の予防方法

▶正しい歯磨き

歯ブラシの選び方、ブラッシングの技術、適切な歯磨き粉の使用法を学びましょう。

当院の歯磨き指導をご活用ください。

▶歯間ブラシやデンタルフロス

歯ブラシだけではプラークや歯石を落とすことができません。

歯間ブラシやデンタルフロスを使用して、歯ブラシの届かない歯と歯の間までしっかりケアしましょう。

当院では、ケアグッズの選び方や使い方についてもご指導させていただいております。

▶定期的な歯科検診の受診

定期的なプロのクリーニングと歯科検診で歯周病を予防し、早期発見・早期治療につなげましょう。

▶健康的な食生活と禁煙

バランスの取れた食事と禁煙は、歯周病予防に効果があります。

歯周病治療

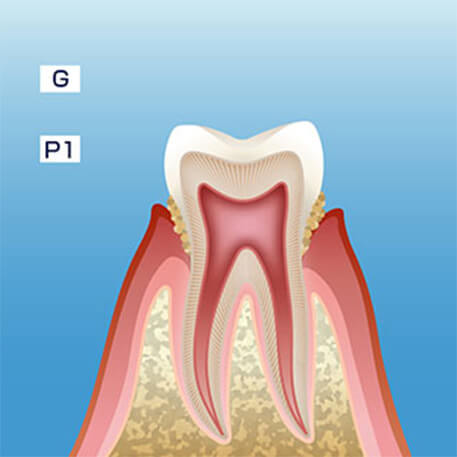

P1 歯周炎(軽度)

● 症状

歯肉の軽度の腫れや赤み、ブラッシング時や食事時の出血、および悪臭を伴う場合があります。

この段階では痛みはほとんどまたは全く感じないため、症状に気づかないことも多いです。

● 処置内容

スケーリングで 歯石とプラークの除去を行い、歯肉の健康を取り戻します。

日々のセルフケアを改善するための正しいオーラルケア指導を行います。

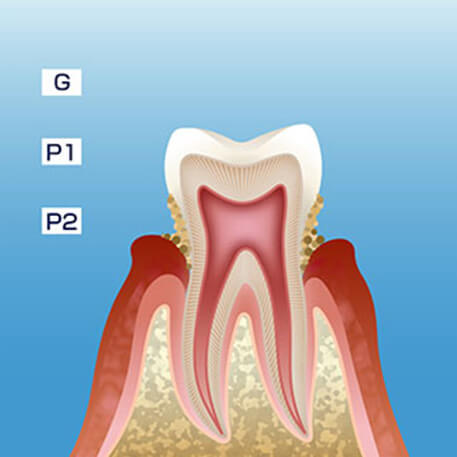

P2 歯周炎(中度)

● 症状

歯肉の腫れと赤みが増し、歯磨き時の出血がひどくなることがあります。

歯周ポケットが形成され始め、これが口臭や歯肉の退縮に繋がります。

歯の揺れや違和感を感じる場合もあります。

● 処置内容

歯周基本治療を行い、これで改善しなかった場合は、歯周外科治療を行って、歯肉縁下の歯石を綺麗に取り除きます。

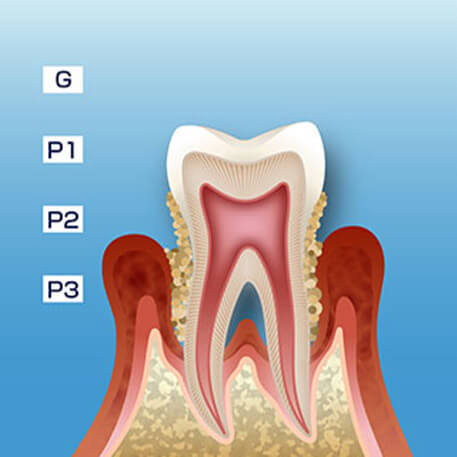

P3 歯周病(重度)

● 症状

重度の歯周病では、歯周ポケットが6mm以上の深さに達しています。

歯肉の大幅な退縮、重度の歯の揺れ、咬合の変化、最悪の場合には歯が抜け落ちてしまいます。

慢性的な痛みが生じ、歯肉から膿が出ることもあります。

● 処置内容

この段階になると治療期間が非常に長くなります。

歯ぐきの深い部分の歯石を除去するために、歯周外科治療を行います。

場合によっては、失われた組織を再生させる歯周組織再生療法を行い、歯を支える骨の再建を目指します。

歯周病が自然に治癒することはありません。

そのため、歯周病は、予防と早期発見・早期治療が重要です。

歯周病を予防するためには、毎日の適切なセルフケアと定期的な歯科でのクリーニングと検診が欠かせません。

定期検診を受診する習慣があれば、万が一、歯周病になってしまったとしても、早期に適切な治療を行うことができ、歯を長持ちさせることができ、全身の健康維持と生活の質を高めることができます。

ご一緒に、歯周病予防に取り組みましょう。